Omeyyades

Dans le monde arabo-musulman, la famille califale arabe des Omeyyades prend le pouvoir en 661 après l'assassinat du calife Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Mahomet. La dynastie descend d'Umayya ibn Abd Shams, grand-oncle du prophète Mahomet. Les Omeyyades imposent la transmission héréditaire du pouvoir califal.

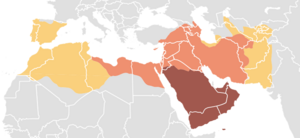

Pendant la période omeyyade, les conquérants musulmans poursuivent leurs conquêtes: l'empire omeyyade s'étend de l'océan Atlantique aux limites est de la Chine et de l'Inde. Les Omeyyades ne parviennent pas à anéantir l'opposition des musulmans chiites (musulmans partisans d'Ali ibn Abi Talib, gendre de Mahomet et qui pensent que la fonction califale doit revenir à un descendant de Mahomet) qui contestent la légitimité de leur pouvoir.

Les Omeyyades favorisant les Arabes et les Syriens pour l'accès aux hautes fonctions, provoquent le mécontentement des autres peuples conquis en particulier en Mésopotamie (Irak) et en Perse (Iran). En 749, les opposants nomment calife Kufa Abû al 'Abbas, descendant d'Abbas oncle de Mahomet. Les Omeyyades sont attaqués et massacrés et finalement remplacés par les Abbassides en 750.

Abd-al Rahmân, seul omeyyade survivant au massacre fonde en 756 l'émirat omeyyade de Cordoue, en Al Andalus (Espagne musulmane) ; ce califat durera jusqu'en 1031.

La couleur dynastique des Omeyyades est le blanc (couleur que l'on retrouve sur les drapeaux actuels de l'Égypte, de la Syrie ou de l'Irak).

Origine de la dynastie[modifier | modifier le wikicode]

Les Omeyyades sont les descendants d'Umayya ibn Abd Shams, ou Omeyya un arabe du clan des Koraïchites de La Mecque (le même clan que Mahomet).

En 656, le calife Othman ibn Affan est assassiné. Mu'awiya Ier, gouverneur de Syrie, refuse de reconnaître comme nouveau calife Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Mahomet. En 661, Moawiya s'empare du pouvoir et prend pour successeur son fils Yazid Ier : le califat devient ainsi héréditaire alors que depuis la mort de Mahomet en 632, il était électif.

Il y a eu quatorze califes omeyyades gouvernant depuis Damas, qui remplace La Mecque comme capitale du monde musulman. Beaucoup ont eu des règnes très courts.

La dynastie omeyyade doit lutter contre les chiites, partisans d'Ali et de ses fils Al-Hassan ibn Ali et Al-Hussein ibn Ali. Ce dernier est écrasé et tué à la bataille de Kerbala en 680. La dynastie omeyyade doit aussi combattre la tentative d'installer un califat séparatiste en Arabie à la fin du VIIe siècle.

L'expansion musulmane pendant le califat omeyyade[modifier | modifier le wikicode]

Les Omeyyades continuent la conquête de nouveaux territoires entreprise dès la mort de Mahomet.

En 662, ils s'emparent de Kaboul en Afghanistan, puis ils conquièrent le Belouchistan (Pakistan-Iran) et le Sind (Sud-Est du Pakistan) en 711.

En 673, puis en 718 ils assiègent Constantinople qui leur résiste. Mais ils prennent Rhodes et la Crête.

De 660 à 709, ils s'emparent de la totalité de l'Afrique du Nord byzantine, malgré la résistance des Berbères.

Puis en 711, les arabo-berbères musulmans passent en Espagne qu'ils conquièrent jusqu'en 719, avec l'aide d'une partie de la noblesse wisigothique. En 732, un raid musulman échoue avec la victoire des Francs et des Aquitains à Poitiers.

Le monde musulman pendant la dynastie omeyyade[modifier | modifier le wikicode]

Les Omeyyades conservent certaines traditions du monde de l'Arabie et en particulier la poésie. Mais ils intègrent des éléments de la civilisation byzantine, en particulier dans l'architecture et le décor, comme par exemple dans la grande mosquée de Damas.

Pendant le règne d'Abdel-Malik (685-705) l'arabe devient la langue officielle de l'empire et une nouvelle monnaie, le dinar, est créée pour remplacer les monnaies byzantines et iraniennes qui circulaient dans les différentes régions de l'empire.

L'administration de l'empire est centralisée à Damas. Mais la pénurie d'hommes originaires d'Arabie oblige les conquérants à s'appuyer sur les anciens fonctionnaires et notables locaux qui conservent leurs postes. L'empire est divisé en provinces à la tête desquelles le calife nomme des gouverneurs (le plus souvent des Arabes).

La population se compose de quatre catégories :

- Les musulmans d'origine arabe (les conquérants et leurs descendants) qui forment une classe à part, assez fermée sur elle-même et qui contrôle le pouvoir.

- Les musulmans non arabes, qui deviennent de plus en plus nombreux avec l'extension des conquêtes. Beaucoup supportent mal d'être tenus à l'écart et méprisés par les Arabes.

- Les non-musulmans libres en particulier les chrétiens et les juifs. On les laisse tranquilles pour pratiquer leur religion, à condition qu'ils acceptent la domination des Arabes. Ils sont nombreux dans les postes inférieurs de l'administration.

- Les esclaves.

La conquête terminée, les revenus de l'État proviennent de l'impôt spécial perçu sur les non-musulmans de l'empire. De ce fait les Omeyyades laissent coexister les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam.

L'empire est très centralisé, et les postes les plus importants sont surtout tenus par les Arabes, au grand mécontentement des élites locales surtout en Iran.

Le luxe manifesté par la cour califale de Damas est la cible de critiques violentes venant des minorités religieuses musulmanes plus rigoristes comme les chiites et les kharidjites. Ces opposants religieux reprochent aux Omeyyades de ne pas pratiquer la conversion des non-musulmans et d'avoir répandu le sang de la famille de Mahomet en tuant Ali et ses fils.

L'effondrement des Omeyyades[modifier | modifier le wikicode]

Le clan des Abbassides, une autre branche de la famille de Mahomet, se révolte dès 747 dans la région du Khorassan (Iran oriental). Ils regroupent autour d'eux aussi bien des Arabes mécontents des Omeyyades que des musulmans non-arabes. En 750, ils sont vainqueurs du calife Marwan II et massacrent la totalité de la famille califale.

Les Abbassides prennent le pouvoir et transfèrent la capitale à Bagdad.

Les Omeyyades de Cordoue[modifier | modifier le wikicode]

Un Omeyyade, Abd el-Rahman el-Dachil, échappe au massacre de 750 et parvient à se réfugier en Espagne. Il s'empare de Cordoue en 756 et y fonde un émirat. Abd el-Rahman III Nasir en 929, se proclame calife de Cordoue. Un de ses successeurs est El-Mansour qui porte au plus haut la prospérité du califat espagnol.

À partir de 1031, les Omeyyades cessent de gouverner. Leur royaume se disloque et est remplacé par de petites principautés appelées Reyes de Taifas

Listes des califes omeyyade de Damas (661 - 750)[modifier | modifier le wikicode]

| Nom | Début du règne | Fin du règne | Bannière | |

|---|---|---|---|---|

| 5 | Mu'awiya Ier (602 - 680) |

661 | 680 | |

| 6 | Yazid Ier (645 - 683) |

680 | 683 | |

| 7 | Mu'awiya II ( 661 - 684) |

683 | 684 | |

| 8 | Marwān Ier (28 mars 623 - 7 mai 685) |

684 | 7 mai 685 probablement assassiné |

|

| 9 | ʿAbd Al-Malik (646 - 705) |

685 | 9 octobre 705 |

|

| 10 | Al-Walīd Ier (668 - 23 février 715) |

9 octobre 705 |

23 février 715 |

|

| 11 | Sulaymān (vers 674 - 22 septembre 717) |

23 février 715 |

22 septembre 717 |

|

| 12 | ʿUmar II (2 novembre 682 - 31 janvier 720) |

22 septembre 717 |

31 janvier 720 |

|

| 13 | Yazīd II (687 - 26 janvier 724) |

31 janvier 720 |

26 janvier 724 |

|

| 14 | Hišām (691 - 6 février 743) |

26 janvier 724 |

6 février 743 |

|

| 15 | Al-Walīd II (707 - 16 avril 744) |

6 février 743 |

16 avril 744 assassiné |

|

| 16 | Yazīd III le Réducteur (705 - 3 ou 4 octobre 744) |

16 avril 744 |

3 ou 4 octobre 744 |

|

| 17 | ʾIbrāhīm (mort en 750) |

3 octobre 744 |

12 décembre 744 destitué |

|

| 18 | Marwān II (688 - 6 août 750) |

12 décembre 744 |

6 août 750 assassiné |

|

|