Les lecteurs de Vikidia demandent des articles en plus. Voyez la liste d'articles à créer, et venez nous aider à les rédiger !

Arles

| Arles | |

|---|---|

|

|

| Vue aérienne d'Arles. | |

|

|

| Administration | |

| Nom local | (oc) Arle |

| Pays | |

| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |

| Département | Bouches-du-Rhône |

| Arrondissement | Arles |

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette |

| Maire | Patrick de Carolis (2020-2026) |

| Code postal | 13200 |

| Démographie | |

| Population municipale | 50 415 hab. (2021) |

| Densité | 66 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 43° 40′ 36″ Nord 4° 37′ 40″ Est Cartes, vues aériennes et satellitaires |

| Altitude | 10 m (centre-ville) |

| Altitude | Min. 0 m Max. 57 m |

| Superficie | 758,93 km2 |

| Liens | |

| Site web | ville-arles.fr |

| Modifier | voir modèle • modifier |

Arles (en occitan provençal : Arle) est une ville et commune côtière du sud de la France, sous-préfecture du département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans l'ancienne province de Provence.

La majeure partie de la Camargue, plus vaste zone humide de France, est située sur le territoire géographique de la ville, qui est ainsi la plus grande commune de France métropolitaine en terme de superficie. Hors France métropolitaine, elle est dépassée par Maripasoula, en Guyane française.

La superficie de la commune est à peu près égale à celle de Singapour. Arles possède une longue histoire et revêtait déjà une importance considérable du temps de la province romaine de Gallia Narbonensis. Les monuments romains et romans d'Arles sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981 pour le témoignage qu'ils apportent de l'histoire de la région.

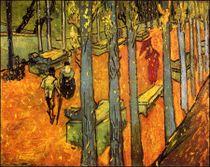

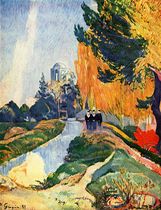

De nombreux artistes y ont vécu et œuvré, notamment Pablo Picasso et Jacques Réattu.1 Le peintre postimpressionniste néerlandais Vincent van Gogh y a vécu de 1888 à 1889 et a produit plus de 300 peintures et dessins au cours de son séjour arlésien. Un festival international de la photographie a lieu chaque année depuis 1970 dans la ville.

Toponymie[modifier | modifier le wikicode]

La ville est attestée sous les noms d'Arelate au milieu du Ier siècle av. J.-C. (César), Arlate civitas en 954 puis Arle au XIIIe siècle. Le toponyme Arelate est une forme latinisée du gaulois *Arelati, signifiant « près du marais ».

Géographie[modifier | modifier le wikicode]

Le Rhône se sépare en deux bras juste en amont d'Arles pour former le delta de la Camargue. Cette vaste zone marécageuse appartenant administrativement à Arles dans sa majeure partie, elle forme la plus grande commune de France métropolitaine en terme de superficie. Sa population ne dépasse toutefois guère les 50 000 habitants. La commune d'Arles s'étend ainsi sur 758,93 km² soit sept fois plus que Paris.

Histoire[modifier | modifier le wikicode]

Antiquité[modifier | modifier le wikicode]

Le site est d'abord occupé par un oppidum ![]() celto-ligure

celto-ligure ![]() . Puis, au Ve siècle av. J-C, la ville devient un comptoir grec concurrent de la cité de Marseille, également dominée par des Grecs de Phocée, en Asie Mineure. Au siècle suivant, la cité revient sous la domination des Celtes et prend le nom d'Arelate. En -118, lorsque les Romains s'installent en Provence (Provincia Romana), Arles devient une cité romaine, puis, en -46, une opulente « colonie romaine », récompensée pour son soutien à César contre Marseille. Elle s'embellit alors de nombreux monuments, connaissant trois siècles de paix, jusqu'à la fin de l'Empire romain.

. Puis, au Ve siècle av. J-C, la ville devient un comptoir grec concurrent de la cité de Marseille, également dominée par des Grecs de Phocée, en Asie Mineure. Au siècle suivant, la cité revient sous la domination des Celtes et prend le nom d'Arelate. En -118, lorsque les Romains s'installent en Provence (Provincia Romana), Arles devient une cité romaine, puis, en -46, une opulente « colonie romaine », récompensée pour son soutien à César contre Marseille. Elle s'embellit alors de nombreux monuments, connaissant trois siècles de paix, jusqu'à la fin de l'Empire romain.

Du Moyen Âge à nos jours[modifier | modifier le wikicode]

Après la dislocation de l'Empire carolingien, Arles est incorporée au Saint-Empire romain germanique pour quatre siècles, de 1090 jusqu'à la fin du XVe siècle. La ville et sa région sont annexées au royaume de France en 1500, à la faveur des Guerres d'Italie. La peste de 1349, les guerres de religion sont, ici comme ailleurs, des temps difficiles, tandis que, durant les autres périodes, la ville prospère par ses activités portuaires, industrielles et agricoles.

Le début du XIXe siècle est marqué par une épidémie de choléra. La navigation sur le Rhône cède la place au chemin de fer du PLM (Paris-Lyon-Marseille) qui parvient à Arles en 1848. La fin du XIXe siècle est celle de l'industrialisation.

La vie quotidienne à Arles, lors de la première guerre mondiale, est racontée par une jeune fille arlésienne dans le "Journal d'Hélène Truchot" ([1]).

La ville a subi de graves bombardements en 1944, détruisant les ponts et un quart des habitations. L'après-guerre a donc été marqué par les activités de reconstruction. L'emploi industriel a reculé fortement à la fin du XXe siècle, tandis que se développait une vie culturelle : les Rencontres internationales de la photographie se tiennent chaque année depuis 1970, accompagnées de l'installation à Arles d'artistes et de maisons d'éditions littéraires et musicales.

Monuments[modifier | modifier le wikicode]

Monuments romains[modifier | modifier le wikicode]

Le forum et les cryptoportiques[modifier | modifier le wikicode]

Arles avait son forum, comme toutes les cités romaines : c'était la grande place centrale, où se tenaient le marché et les réunions publiques. Il en subsiste deux colonnes et un fragment de fronton, mais surtout de vastes galeries souterraines qui servaient à entreposer les céréales. Ces longues galeries voûtées, obscures, appelées « cryptoportiques », sont entièrement dégagées et conservées : on peut les visiter.

Le théâtre[modifier | modifier le wikicode]

Le théâtre romain d'Arles a été bâti à la fin du Ie siècle av. J-C. C'est l'un des premiers théâtres romains en pierre. Ses ruines ont été dégagées et restaurées au XIXe siècle. Elles sont maintenant au centre d'un jardin archéologique.

Le mur de scène était orné de colonnes et de statues dont l'une, remarquable, nous est parvenue : c'est la Vénus d'Arles, découverte en 1651, probable copie de l'Aphrodite de Thespies (œuvre perdue) du sculpteur grec Praxitèle. La statue a été découverte sans ses bras, qui ont été reconstitués pour son exposition au palais de Versailles. Elle est actuellement conservée au musée du Louvre.

Les Arènes d'Arles[modifier | modifier le wikicode]

Les Arènes d'Arles sont un amphithéâtre romain construit vers 80, juste après le Colisée de Rome. L'amphithéâtre s'élevait sur deux étages d'arcades, avec une grande arène ![]() . Au Moyen Âge, il a accueilli tout un quartier de maisonnettes retranchées derrière ses murailles et ses hautes tours carrées.

. Au Moyen Âge, il a accueilli tout un quartier de maisonnettes retranchées derrière ses murailles et ses hautes tours carrées.

Dégagé et mis en valeur au début du XIXe siècle, il accueille aujourd'hui des spectacles taurins.

Le cirque[modifier | modifier le wikicode]

Du cirque qui s'étendait au sud de la ville, sur le rive gauche du Rhône, il ne reste que quelques fragments de gradins.

L'obélisque en granite rouge (Aiguille d'Arles) qui ornait la spina a été réérigé en 1676 sur la place Royale, aujourd'hui place de la République, devant l'Hôtel de Ville nouvellement construit (achevé en 1675).

Les Alyscamps[modifier | modifier le wikicode]

Les Alyscamps sont une portion de la Via Aurélia, bordée de tombeaux, ainsi qu'il était d'usage dans le monde romain à la sortie des villes. Les sarcophages ont malheureusement été pillés, et il n'en reste qu'un petit nombre, autant païens que chrétiens.

Les thermes de Constantin[modifier | modifier le wikicode]

Les hautes ruines romaines situées près du Rhône conservent une bonne partie de la salle centrale (caldarium) des grands thermes publics construits au IVe siècle, alors que Constantin Ier résidait à Arles.

Ancienne cathédrale Saint-Trophime[modifier | modifier le wikicode]

L'église, située place de la République, est célèbre pour son portail de 1180-1190 et pour son cloître dont deux galeries (fin XIIe siècle) sont de style roman, les deux autres plus tardives (fin XIVe siècle) de style gothique. Au Moyen Âge Arles était un point de départ du Pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Musées[modifier | modifier le wikicode]

Le musée Réattu est consacré à la peinture, à l'architecture et à la photographie, tandis que le Museon Arlaten (« Musée arlésien », en provençal) présente la vie traditionnelle en Provence.

Un nouveau musée départemental, le musée de l'Arles antique, a été ouvert en 1995 sur l'emplacement du cirque romain : il est consacré au patrimoine archéologique d'Arles et de la Provence.

Galerie arlésienne[modifier | modifier le wikicode]

Vincent Van Gogh et Paul Gauguin se sont rencontrés et ont peint des œuvres majeures à Arles, en 1888.

L'Allée des Alyscamps, par Vincent Van Gogh, 1888.

Les Alyscamps, par Vincent Van Gogh, 1888.

Les Alyscamps, par Vincent Van Gogh, 1888.

Les Alyscamps, par Paul Gauguin, 1888.

|

|

|